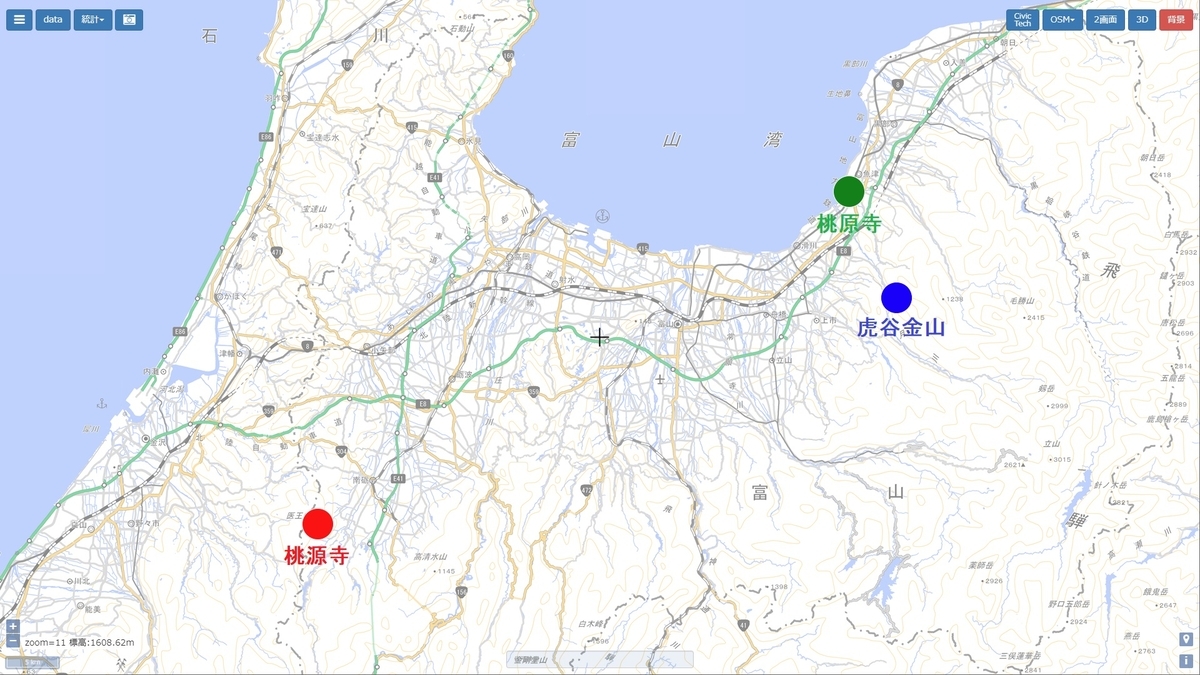

南砺の図書館で見つけた資料『医王は語る』、『福光町史 上巻』から現 魚津市の桃原寺が元々存在したらしい医王山の桃源寺跡の場所を調べてみると・・・

ここ(医王山から東に延びる尾根上標高500~508mの緩斜面)らしい。 うーん、すぐ近くの谷で砂金が採れそうではないけど、まあ、医王山周辺は鉱産資源が採れたようだし・・・と、現時点ではそのくらいしか言えないかな?

さて1400年代後半、この辺りは医王山修験の寺院が多かったが,

田屋川原の戦い(この戦い自体は存在が疑問視されるが、相当する戦いはあったらしい)田屋川原の戦い - Wikipedia

のあった文明年間に衰退したらしい。

周辺の寺院が焼かれた形跡もあるそうなので、その時期に桃源寺は虎谷へ移転し1510年に真言宗→浄土真宗へ改宗。虎谷金山の発見は約100年後の1615年とされているけど、隣接地域である松倉金山の発見年代は応永年間とされるので、16世紀には当然この辺りでも砂金を採っていたのではないかなあ?

現在の桃原寺が存在する魚津市の角川河口は時代不詳ながら砂金を採ったと伝えられる場所。状況としては桃原(源)寺は産金・鉱産地を移転しているようにみえるがはたして・・・